5.7%

fue el crecimiento que registró la manufactura nacional en el primer semestre del año, informó el ministerio de la producción.

–El proyecto se basa en potenciar las capacidades que tengan las personas en las comunidades para generar cambios en la sociedad en la que se encuentran. Además, tratamos de anudar la Escuela de Líderes al proceso de inversión, para que puedan acceder a los fondos que hay en el sistema Invierte.pe o en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Este proceso nace como un paso importante para lograr una dinámica de trabajo con las comunidades. Queremos conocer su percepción sobre el cambio climático. Debemos determinar si el problema que planteamos es una preocupación legítima para las comunidades nativas. Si es así, podemos invitarlas a tomar acción para las medidas que aplican en este caso. Luego, implementaremos la escuela de líderes.

–Muchas veces, el liderazgo no necesariamente lo asume el alcalde o el teniente alcalde. Por ello, buscamos alternativas. Encontramos que hay lugares en los que la gobernabilidad resulta algo complicado y eso es muy importante si estamos trabajando temas como el cambio climático, la gestión de riesgos y la gestión de recursos hídricos.

–¿Se tiene un número aproximado de comunidades que se han visto beneficiadas o que han sido incorporadas por el Proyecto Glaciares+?–Tenemos presencia en Áncash, Cusco y Cañete. Son 25 comunidades campesinas de estas localidades con las que laboramos. En algunos casos no trabajamos con toda la comunidad, pero sí con las mujeres organizadas o con sectores de la comunidad que están interesados en la gestión de riesgos.

–El papel que ellas cumplen es muy importante debido al afianzamiento que pueden dar a los mensajes de adaptación al cambio climático dentro del hogar. Además, identificamos que las madres de familia suelen ser las más preocupadas por el abastecimiento y mantenimiento de agua para sus hogares, tanto en cantidad como en calidad. Asimismo, cumplen una función muy importante en cuanto a la organización y movilización de recursos y riesgos para la comunidad.

–¿Se tiene una estadística de cuántas hectáreas cultivables abarca el Proyecto Glaciares+?–No contamos con ese dato. Tenemos un proyecto piloto, lo que significa que la intervención no es masiva. Sin embargo, trabajamos sobre las capacidades en diferentes temas, como proyectos de inversión pública, en que tenemos más de 120 funcionarios beneficiados en los tres niveles de gobierno de las regiones que mencioné anteriormente.

–¿En qué medida se involucran los gobiernos regionales y locales de los lugares en donde operan?–Hemos obtenido una respuesta muy positiva en los tres lugares en los que estamos trabajando, especialmente por parte de las gerencias de Recursos Naturales y de Medio Ambiente. En zonas como el Cusco y Áncash hay un interés legítimo sobre los efectos del retroceso de los glaciares. Esa inquietud también la podemos observar en Yauyos (Cañete). Además, los gobiernos regionales de estos lugares son miembros del comité directivo del proyecto. Esto nos permite tener una gestión más coordinada y consensuada con ellos. En cuanto a los gobiernos regionales, también hemos podido ver una respuesta muy ágil. Además, apoyamos para que estas autoridades puedan cumplir con el mandato de la legislación, la cual es compleja en cuanto al riesgo de la gestión de recursos hídricos.

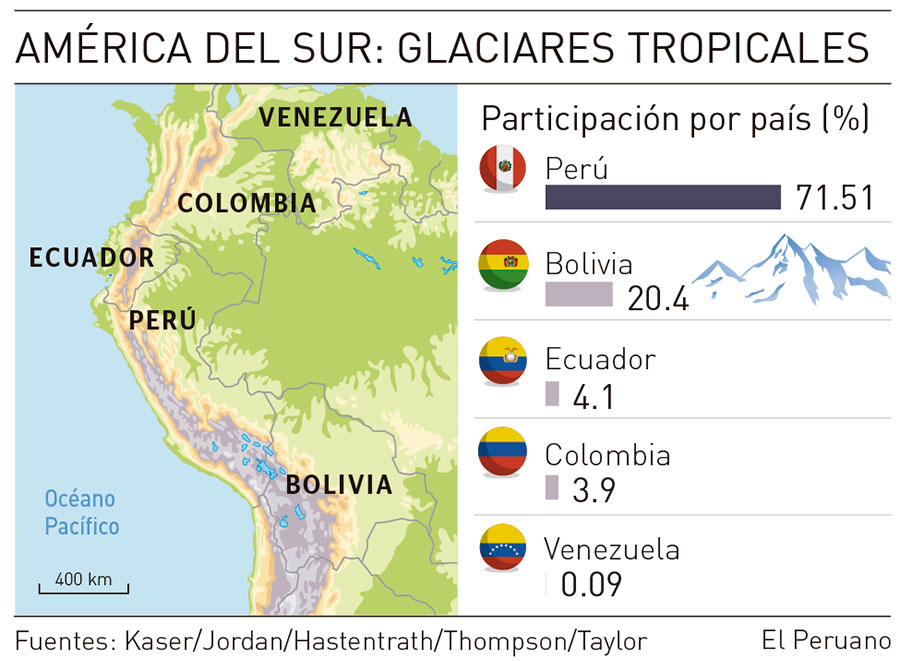

–Tenemos un trabajo de intercambio interesante con instituciones y expertos de países de la región andina, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. En el caso de los dos últimos, se trata de países con glaciares en territorios que no son considerados en el área tropical. Sin embargo, tienen una dinámica muy interesante. La interacción no es solamente para conocer los efectos del retroceso de los glaciares sobre el abastecimiento de agua para las ciudades, la actividad agrícola y energética; sino también para conocer cómo se avanza en la legislación de las políticas nacionales respecto a la gestión y protección de los glaciares en esos territorios.

–¿El proyecto busca el represamiento de agua o al menos delinear estrategias para ese fin?–Buscamos hacer proyectos multipropósitos y ello incluye el represamiento o la infraestructura gris; pero la idea es que sirva para más de un propósito, es decir, que pueda ser empleado para la irrigación o generar energía. Sin embargo, esto es posible hacerlo en las grandes infraestructuras, pero no en las zonas de montaña cercanas a los glaciares. Aún tenemos algunos problemas o trabas propios del sistema económico.